Das österreichische Deutsch stirbt aus … wirklich?

Einmal jährlich – gerne in den Sommermonaten – kommt in den Medien die Diskussion um das österreichische Deutsch auf. In den letzten Wochen sind dazu mehrere Artikel in österreichischen Zeitungen erschienen, die sich dieses Themas annehmen. Gut so. Über Sprache zu sprechen ist wichtig, gerade in Zeiten, wo uns die Hoheit über die eigene schriftliche Sprachverwendung Schritt für Schritt abhandenkommt.[1] Mit Folgen, die wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wirklich absehen können.

So gab es also zahlreiche Beiträge mit Titeln wie „Ist das österreichische Deutsch vom Aussterben bedroht?“ (Kleine Zeitung, 12.7.2025), „Ein lautes Plädoyer für das österreichische Deutsch“ (Kleine Zeitung, 11.7.2025), „Verlieren wir nicht unser österreichisches Deutsch“ (Die Presse, 17.7.2025), „Wie wichtig ist es, dass der Schweinsbraten in Österreich Schweinsbraten heißt?“ (Der Standard, 27.7.2025) Die Artikel sind am Ende des Beitrags verlinkt.

Was ist österreichisches Deutsch?

Warum ist das eigentlich so? Wer nimmt das in welchen Regionen, in welchen Kontexten und in welcher Intensität wahr? Antworten darauf zu finden, ist nicht so einfach. Fangen wir mit den Basics an: Österreichisches Deutsch ist „die in Österreich gebräuchliche Varietät der neuhochdeutschen Standardsprache“ (Wikipedia, Österreichisches Deutsch, 28.7.2025). Das heißt, es ist die Art, wie man hierzulande Deutsch spricht, und das ist nicht besser und nicht schlechter als anderswo.[2] Ältere Generationen – also etwa die unmittelbare Nachkriegsgeneration – haben dieses Deutsch oftmals als defizitär empfunden, als nicht richtiges Deutsch, weil das richtige Deutsch, das war irgendwo nördlich von uns. Das stimmt so natürlich nicht, und die Theorie von den gleichberechtigten Varietäten hat das auch ganz gut gelöst. Warum auch sollte das Deutsch in der Oststeiermark weniger gut sein als in Nordhessen? Da wie dort kann man sich verstehen oder auch nicht verstehen, aber das ist kein sprachliches Thema mehr.

Was Menschen beobachten

Dass die Medien und vor allem die (bundes-)deutsche Film- und Fernsehindustrie einen großen Anteil daran hat, ist fast schon eine banale Feststellung. Ja klar, woher soll es denn sonst kommen? Auch dass die sozialen Medien ihren Beitrag dazu leisten, ist einleuchtend. Und dass jüngere Generationen – jetzt muss die ohnehin schon vielgeprügelte Gen Z für das nächste Thema herhalten – sich sprachlich eher so verhalten, auch das ist eine alltägliche Beobachtung.

Was ich jedoch interessant finde, ist das sprachliche Switchen vieler junger Menschen. Dabei geht es nicht etwa darum, dass man von einem österreichischen Dialekt in ein österreichisches Standarddeutsch wechselt, sondern in eine eindeutige bundesdeutsch geprägte Sprache. Manche scheinen sich mühelos zwischen 2 Varianten zu bewegen, als ob sie über eine Art innersprachliche Zweisprachigkeit verfügen würden. Diese Phänomen der Diglossie ist bekannt, auch in anderen Sprachen, aber in dieser Form doch eher unüblich. Und noch etwas: Man findet es vornehmlich in urbanen Räumen und eher bei jungen Menschen in/mit tertiärer Ausbildung, sprich Uni oder FH. Eines möchte ich noch betonen: Das sind subjektive Beobachtungen, die sich auf keinerlei empirische Belege stützen und für die ich auch keine (psycho-)linguistischen Gründe angeben kann.

Totgesagte leben länger

Aber kommen wir zum Kern: Ich bin mir nicht sicher, ob das österreichische Deutsch „ausstirbt“. Ganz einfach deswegen, weil das Thema der (sprachlichen) Identität eine große Rolle spielt. Auch ich mag mein österreichisches Deutsch. Ich bin damit aufgewachsen, es ist das, was sich nach zu Hause anfühlt und wo ich mich sprachlich wohlfühle. Ich glaube auch, dass die österreichischen Dialekte[3] ziemlich beharrlich sind und sich nicht so leicht verdrängen lassen, Fernsehen hin, Social Media her. Und letzten Endes gibt es eben auch – siehe die zitierten Zeitungsbeiträge – eine zunehmend sensibilisierte Öffentlichkeit, die mehr und mehr darauf aufmerksam wird. Das heißt übrigens nicht, dass die Abnahme von Dialektwörtern nicht tatsächlich spürbar ist. An dieser Stelle der Kommentar eines Users im „Standard“-Forum, der das sehr elegant umschreibt: „Bin Piefke, seit 2010 in Österreich. Ja, es fällt sogar mir auf, dass sich die Sprache wandelt, vor allem bei den Jüngeren … da höre ich teilweise gar nicht mehr, dass es Österreicher sind. Finde ich sehr schade. Die österreichischen Ausdrücke klingen allesamt ‚geschmeidiger‘ als die deutsch-deutschen.“ Ja, so kann man das natürlich auch sehen.

Und die Forschung?

Dialekte und ihre Verwendung sind seit Jahrzehnten ein beliebtes Forschungsgebiet der Sprachwissenschaft und der Germanistik. Zwei davon möchte ich abschließend kurz vorstellen. Das erste wird von Stefan Dollinger – einem Österreicher – an der University of British Columbia im Kanada betreut. Er untersucht dabei mittels Fragebogen die Sprachverwendung. Das ist interessant, um eine Gesamtaussage zu dem Thema formulieren zu können, es ist aber auch für alle, die daran teilnehmen, interessant: Denn wer sich nicht ganz darüber im Klaren ist, wie sein / ihr Verhältnis zum österreichischen Deutsch nun eigentlich ist, der könnte nach dem Ausfüllen etwas mehr Klarheit darüber haben.

Der Fragebogen kann noch bis zum 30. September ausgefüllt werden, und zwar hier: https://ubc.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eu0b6PnZf3czQBU

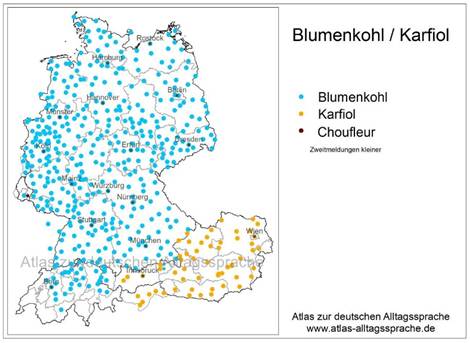

Das zweite Projekt heißt „Atlas zur deutschen Alltagssprache“ und existiert seit 2003. Dabei werden verschiedene regionale Varianten über Umfragen erhoben, jeder kann dabei mitmachen. Mittlerweile ist das Projekt in der 14. Runde angekommen und umfasst hunderte Begriffe, deren regionale Verteilung im deutschsprachigen Raum abgebildet ist. In diesen Karten ist die sprachliche Welt noch in Ordnung, denn österreichische Begriffe werden bei vielen Begriffen ganz klar innerhalb der österreichischen Landesgrenzen ausgewiesen. Hier das Beispiel Blumenkohl/Karfiol.

Und die beruhigende Erklärung:

„In den letzten 100 Jahren hat sich die Ausbreitung von Blumenkohl offenbar fortgesetzt, aber nicht über die Grenze zu Österreich hinaus: Nach den Antworten der Adda-InformantInnen gibt es eine ganz klare Trennung, in Österreich – ohne Vorarlberg – und in Südtirol sagt man Karfiol, und zwar fast ohne Ausnahme, überall sonst kommt das Wort nicht vor und das abgebildete Gemüse heißt stattdessen Blumenkohl.“

Das kann man sich übrigens auch an den Klassikern der sprachlichen Verlustängste ansehen: „Schweinsbraten“, „Kekserl“, „Semmerl“.

Mehr dazu hier:

www.atlas-alltagssprache.de

Fazit

Was bedeutet das nun? Zunächst einmal: Das österreichische Deutsch ist mehr als nur eine regionale Spielart der deutschen Sprache – es ist ein Teil der kulturellen Identität. Weiters: Sprache ist im Wandel, immer. Auch wenn gewisse Begriffe langsam aus dem aktiven Wortschatz verschwinden und mediale Einflüsse neue Begriffe massentauglich machen, ist von einem Aussterben kaum zu sprechen. Die zunehmende Sensibilisierung in Medien, Wissenschaft und Gesellschaft lässt hoffen, dass österreichisches Deutsch nicht nur überlebt, sondern sich auch selbstbewusst weiterentwickelt – mit „Karfiol“, „Kekserln“ und einem kräftigen „Servus“ [sprich: Seas!] als Ausdruck gelebter Vielfalt im deutschen Sprachraum.

Links

www.kleinezeitung.at/oesterreich/19892694/sprachwandel-sprechen-sie-oesterreichisch

www.diepresse.com/19907150/verlieren-wir-nicht-unser-oesterreichisches-deutsch

[1] Das ist nebenbei bemerkt die weitaus größere Bedrohung und sollte wesentlich mehr diskutiert werden als das übliche „Tomaten-Paradeiser-Theater“. Aber das ist eigentlich ein anderes Thema – es passt nur so schön dazu, weil es zeigt, dass ein großes Getöse nicht immer dort entsteht, wo es eigentlich angebracht wäre.

[2] „Hochdeutsch“ ist eine etwas irreführende Bezeichnung, die zumindest sprachwissenschaftlich eher die Region Bayern-Österreich meint, im Gegensatz zu Mitteldeutsch und Niederdeutsch. Was damit gemeint ist, ist „Hochsprache“. Aber gut, alles kein wirkliches Problem …

[3] Ein österreichischer Dialekt ist etwas anderes als das österreichische Deutsch. Es handelt sich dabei um regionale Varietäten.

Stefan Schwar, 6.8.2025