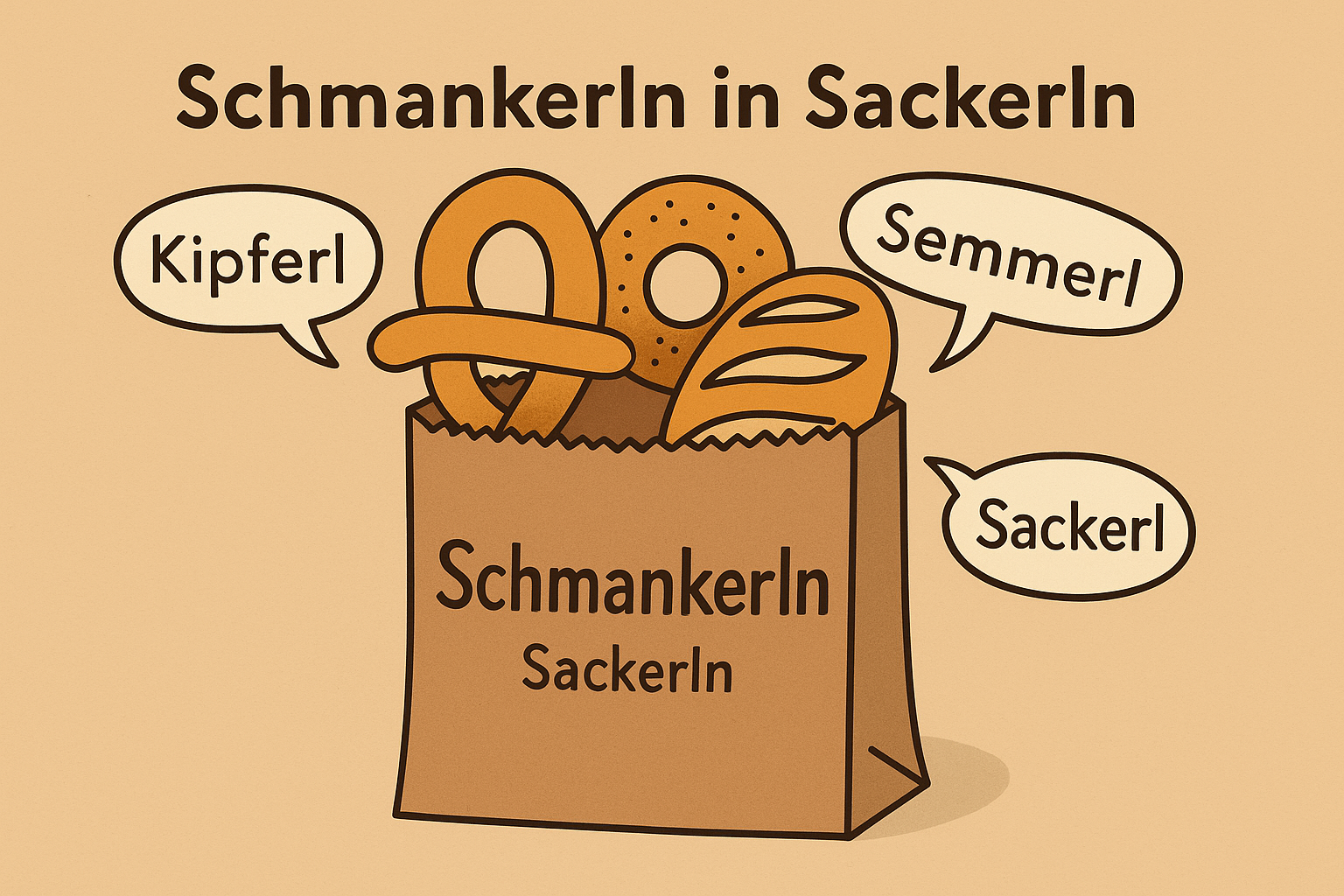

Schmankerln in Sackerln

Österreich liebt Verkleinerungsformen: das Glaserl, das Platzerl, das Semmerl und das Geschenkpackerl. Kulinarisch beliebt sind auch die „steirischen Schmankerln“, und zwar gern in nachhaltigen „Papiersackerln“ verpackt. Sie schmecken halt, die Schmankerln – oder Moment, müsste das nicht doch „die Schmankerl“ heißen?

Das österreichische Deutsch ist voll mit diesen Formen auf -erl. In Werbung und PR sind diese mundartlichen Verkleinerungen beliebt, weil sie Produkten, Orten oder Angeboten Wärme, Nähe und Vertrautheit verleihen. Vor allem wenn es um Kulinarik oder den Tourismus geht, dürfen sie nicht fehlen. Wenn es aber um die korrekte Deklination – also die Abwandlung nach Fällen – dieser Verkleinerungsformen auf -erl geht, dann endet die kulinarische Gemütlichkeit im grammatikalischen Streitfall: Mag man jetzt Kipferl oder Kipferln? Isst man Schmankerl oder Schmankerln?

Die große Schmankerl-Verwirrung

„Die Kipferl“ und „die Schmankerl“ klingen für manche Ohren falsch. Sind sie das wirklich? Die Verwirrung kommt vermutlich daher, dass wir ein ähnlich klingendes grammatisches Muster im Kopf haben, nämlich Substantive auf -el. Die weiblichen davon bekommen im Plural ein „n“, die männlichen und sächlichen aber nicht (abgesehen von ein paar Ausnahmen):

Die Gabel – die Gabeln

Der Spiegel – die Spiegel

Das Kürzel – die Kürzel

Nun klingt „das Schmankerl“ sehr ähnlich wie „das Kürzel“ und unser interner Sprachalgorithmus möchte auf das „n“ im Plural verzichten, weil „Schmankerl“ sächlich ist. Da nun einmal alle mundartlichen Verkleinerungsformen auf -erl sächlich sind, ist es kein Wunder, dass „die Schmankerl“, „die Packerl“ etc. sehr häufig sind. Sprache hat oft etwas mit Gefühl zu tun – manchmal trügt es.

Und was sagt eigentlich der Duden dazu?

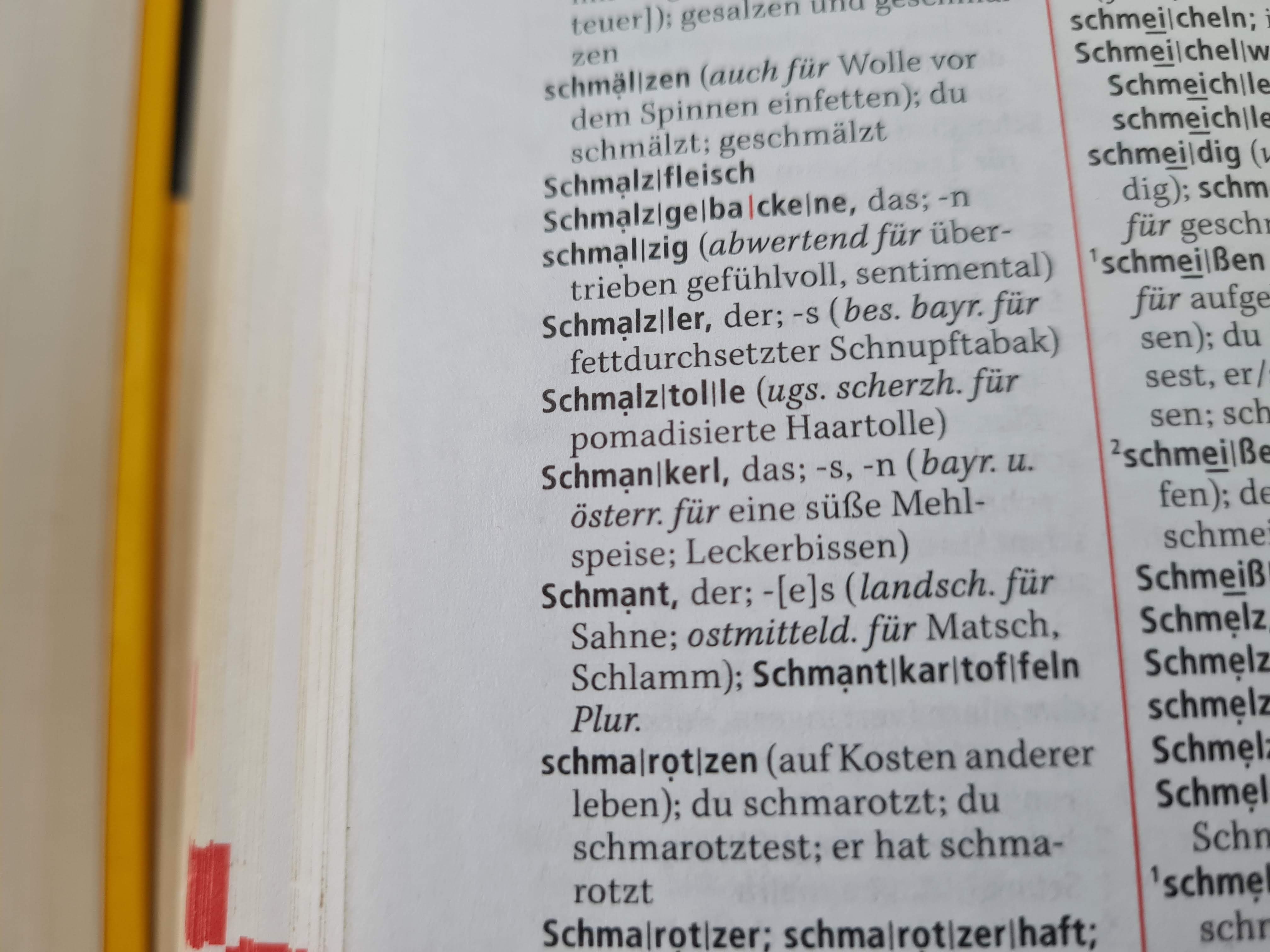

Im Duden von 2004 waren „die Schmankerl“ tatsächlich noch falsch, für den Plural ist „-n“ angegeben:

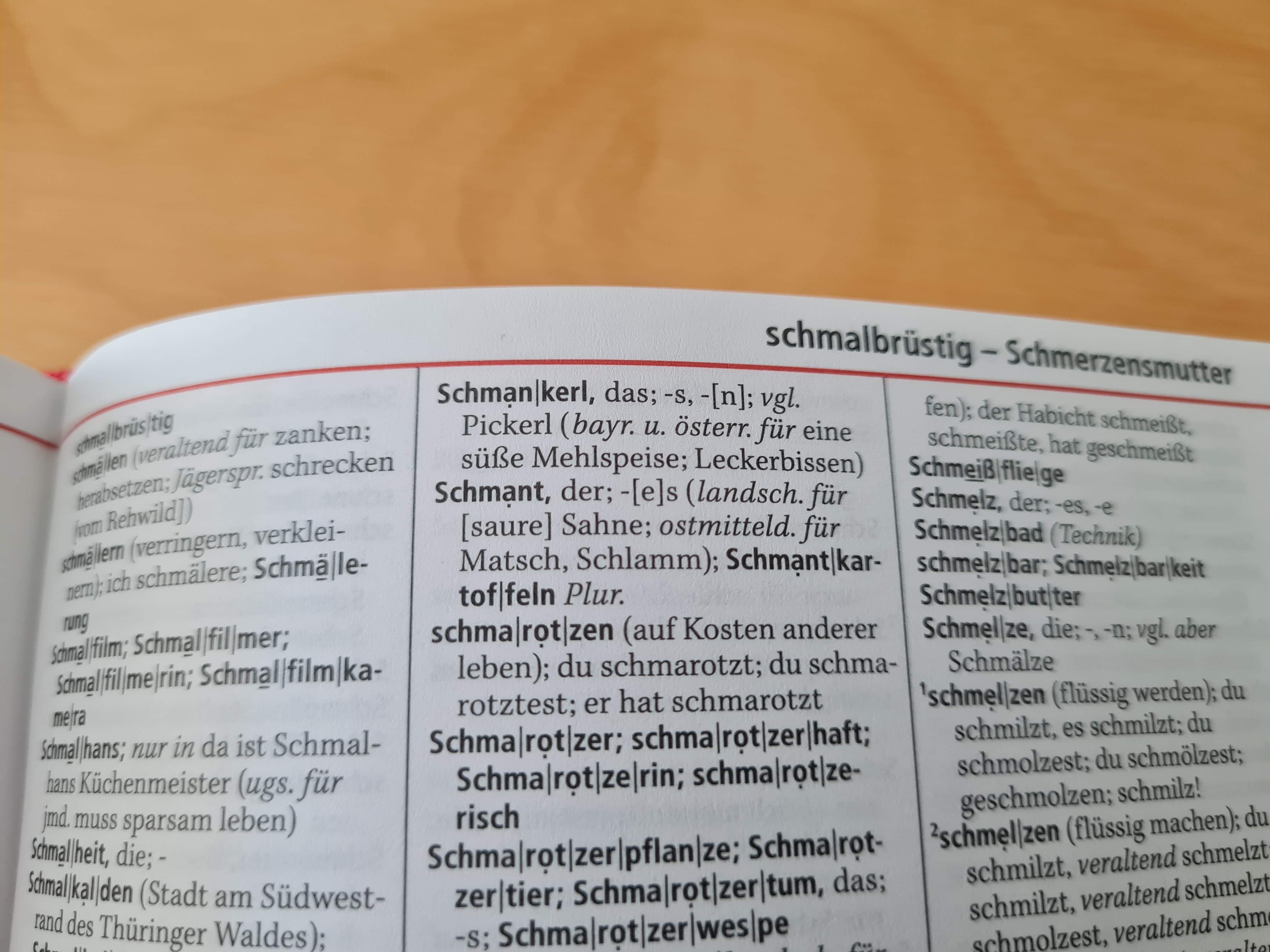

In der Ausgabe von 2009 war das „-n“ bereits als optional vermerkt, denn es steht in Klammern:

Wer die Form ohne „n“ als falsch empfindet, liegt also nicht – ganz – falsch. Die Formen sind aber so häufig, dass sie es in den Duden geschafft haben. Der schreibt nämlich nicht wie ein Gesetzbuch vor, wie wir zu schreiben haben, sondern er dokumentiert, wie wir schreiben.

Wie macht man es nun „richtig“?

Dass es mehrere richtige Formen gibt, kommt in der deutschen Grammatik und Rechtschreibung häufig vor. Außerdem ändert sich der Sprachgebrauch auch im Laufe der Jahre, sodass das, was früher falsch war, heute richtig ist – oder umgekehrt. Wichtiger Grundsatz beim Schreiben ist die Konsistenz: In ein und demselben Text oder Produkt dürfen nicht mehrere Formen gleichzeitig vorkommen. Beim Schreiben und Korrigieren ist das ein wichtiges Prinzip – oft wichtiger als die Entscheidung, was jetzt häufiger, geläufiger, „schöner“ oder erwünschter ist. Wenn man die gängigere oder ältere Form wählt, kann man Diskussionen aber einfacher aus dem Weg gehen: „die Schmankerln“ waren nie falsch, „die Schmankerl“ schon.

Susanne Ary, 18.8.2025